|

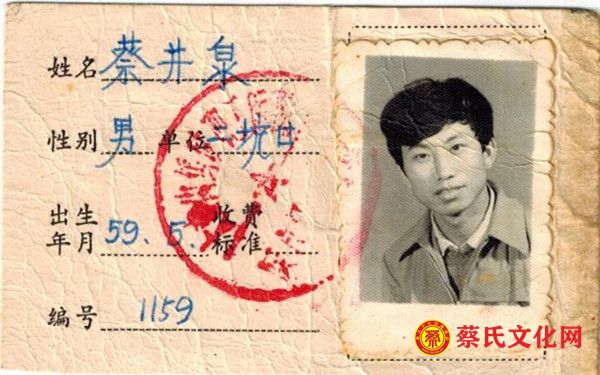

岁月不居,人生苦短。不知不觉,小弟因公逝世已40年。这张像片,是小弟井泉在大吉山钨矿职工医院门诊挂号证上唯一的遗照。每次取出,便联想起书桌前他生前遗留的近百册书籍,心中不由地涌起阵阵伤感。他生前的许多往事历历在目,挥之不去。总也难以平复30多年来,因他的英年早逝带给我割舍不了的手足之痛。也慨叹小弟命运不济、老天不公。

童年的小弟少言寡语,老实淳厚。三五岁起便跟着我不曾离开过,以至朋友们笑话我出门总带警卫跟随。毎天晚饭后,见我一放碗筷出门,他就丢下饭碗,不管有否吃饱,都会悄然无声地尾随着我到朋友家玩耍。睏了就乖巧地睡在长板凳上或床上。待夜深人静时,我牵着或背着迷迷糊糊的他,无论是踩着石板巷的雨水,还是踏着一地的月光回家,从来不哭不闹。就这样,我俩相依相伴至1969年冬,离开心爱的小弟进了工厂。但是,最让我放心不下就是小弟。我走后,小弟只能跟着其他兄长了。也不知何故?毎逢小弟跟着他,他就厌烦,总是呵斥小弟:跟班鬼!小弟毕竟太小了,不谙世事,也是孤苦无助。母亲也常常嗔怪:可惜你二哥又不在家。

上世纪70年代末,父亲因矽肺病退休回家,小弟顶班在二坑口井下挖矿,工作扎实肯干。我们也经常通信,并嘱他除努力工作外,一定要多读书,多学点知识,提高文化素养。平时,他生活节俭,不好烟酒茶,大部分钱买了书。历史书、文学书……古今中外的近百册书,比我还多。从每封来信中可看出,虽然他只读了初中,文化水平却大有长进,字也写得更秀气了。1982年9月初,单位分配了一套新房,我马上去信告知他。他很快回信说:等国庆节(和中秋同一日)一定会下来和我们相聚,并随信附了一首他学写的《采矿吟》小诗要我给他修改。几十年了,我只忆起开头几句;巷道长、巷道深,巷道尽头采乌金;穿工装、戴矿灯,日进一米我争先……。我们等着、盼着这一天早日到来……

这年的9月16日中午,突然一纸电报传来噩耗,小弟因公牺牲!一个晴天霹雳,我脑袋“嗡”地炸了一般。疼爱有加的小弟,时值风华正茂,却舍我和家人而去,怎不令人哀伤?我和爱人整夜痛涕到天明。次日上午,全家儿女四口心情沉痛地坐上去大吉山的班车,一路颠簸,一路小便,还谎称有糖尿病,请司机停车方便。由此,患上了胃溃疡和尿不尽的毛病至今。母亲在家中得到噩讯,拿着绳索想寻短见,好去陪她心爱的小儿,好在小妹及时制止。父亲则一直责怪自己。事后才知,小弟那天下午正患重感冒高烧,上班前曾在矿医院诊病,医生开了病休假条。可父亲早几天就来了矿上,小弟碍于父亲严苛的颜面,不敢病休,挺着高烧去上班。之前,父亲也常讲他们那时为了工作小病不休,坚持上班。当时正是改革奋进的年代,据二坑口党总支崔书记讲:改革开放后这几年,矿业正在抢时间、争速度,把“四人帮”横行时所造成的损失夺回来。从矿部到坑口层层召开誓师大会,提出了“日掘进一米”的战斗口号。当时小弟所在的掘进小组,有一名操作工请假回家了,小弟不是操作工,但为了加快进度,便主动顶工。由于不太熟悉机械性能,操作失误,矿斗车离轨后如脱缰的烈马,直接把小弟撞到了岩壁上,头颅破裂脑浆迸溅……

追悼会前,我们悲痛欲绝地凝视着小弟静静地躺在棺木里,脸上早已没有了往日的笑容,露出从未有过的严峻表情。伤心至极的母亲几次哭昏过去,经医生抢救,醒来后泣不成声地说:“是应了他的话呀,真成跟班鬼了。”

安葬完小弟后,我们和父母亲揣着余痛离开这伤心之地下了赣州。临行前,在小弟的遗物中,我只带走了那成百册书籍。奇怪的是,小弟那本存折却一直下落不明。三年后,按照太平杨村客家人之风俗,我们几兄弟将他的遗骨捡起,让苦命的小弟魂归故里。

小弟把青春韶华献给了他热爱的矿山事业,遗留下来的那些书籍,犹如一井汩汩流淌的清泉,滋养着我的文思,润泽了我那渴求多知的心田。多年来,我的写作水平不断提高,多半得益于小弟的那些书籍。他在书里画过、圈过的笔迹、墨痕,证明了他的刻苦和用功。这些年的劳劳碌碌,忙工作、忙家庭,悲喜得失、所遇所求都已时过境迁,有的成了过眼云烟。生死不由己,勤懒在自身。虽已届古稀,不图名不谋利,唯读书不曾怠惰、习文不曾停笔。还在孜孜不倦辛勤劳作,苦苦探索,总希望能写出更多更好的东西,告慰小弟在天之灵,却总觉成效甚少。但我仍信心满满,在创作的崎岖小道上努力跋涉着、跋涉着……

|